![]()

- 大阪オフィス

- 〒530-0012

大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F - 阪急大阪梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅から徒歩3分

- 滋賀オフィス

- 〒520-0051

滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F - JR大津駅から徒歩2分

![]()

大阪府

大阪市北区、都島区、福島区、此花区、中央区、西区、港区、大正区

兵庫県

神戸市東灘区、灘区、中央区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区

- 垂水区、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市、三田市、猪名川町、明石市、加古川市、高砂市、西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、姫路市、相生市、たつの市、赤穂市、豊岡市、養父市、洲本市、南あわじ市、淡路市等

京都府

京都市北区、上京区、左京区、中京区、東山区、山科区、下京区、南区

- 右京区、西京区、伏見区、福知山市、舞鶴市、綾部市、宇治市、宮津市、亀岡市、城陽市、向日市、長岡京市、八幡市、京田辺市、京丹後市、南丹市、木津川市、大山崎町、久御山町、井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町

奈良県

奈良市、明日香村、安堵町、斑鳩町、生駒市、宇陀市、王寺町

- 大淀町、橿原市、香芝市、葛城氏、上北山村、河合町、川上村、川西町、上牧町、黒滝村、広陵町、五條市、御所市、桜井市、三郷町、下市町、下北山村、曽爾村、高取町、田原本町、天川村、天理市、十津川村、野迫村、東吉野村、平群町、御杖村、三宅町、山添村、大和郡山市、大和高田市、吉野町

滋賀県

和歌山県

和歌山市、有田川市、有田市、印南町、岩出市、海南市、かつらぎ町

- 上富田町、北山村、紀ノ川市、紀美野町、串本町、九度山町、高野町、古座川町、御坊市、白浜町、新宮市、すさみ町、太地町、田辺市、那智勝浦町、橋本市、日高川町、日高町、広川町、みなべ町、美浜町、湯浅町、由良町

その他のエリアについてもweb面談等で対応いたしますのでお気軽にお問い合わせ下さいませ。

コラム

相続専門オフィスより、新着情報や相続税を中心とした様々な税に関するお知らせを記載しております。

ぜひ一度ご一読ください。

ぜひ一度ご一読ください。

相続税基礎知識に関するコラム

相続における戸籍の役割

相続が発生した場合、被相続人(亡くなった人)の相続税申告や財産の名義変更など、相続するための手続きを行うため、戸籍謄本等を各機関へ提出します。その際、被相続人の死亡日以降に取得した戸籍謄本等が必要となります。

なぜ?

戸籍謄本を提出する理由として・・

- 相続人(法定相続人)の確認

→被相続人の死亡時における法定相続人は誰であるかを確定させます。 - 被相続人の名義遺産を受取る相続人の当事者であるか明らかにする

→遺言で遺産分割の取り決めなどない場合には、遺産分割協議を行います。

その際、戸籍謄本により確定された法定相続人全員で協議、署名・捺印(実印)する必要があります。

また、遺産分割協議書にある各法定相続人の捺印が「実印」であることを証明するため、別途、「印鑑証明書」を提出しなければなりません。

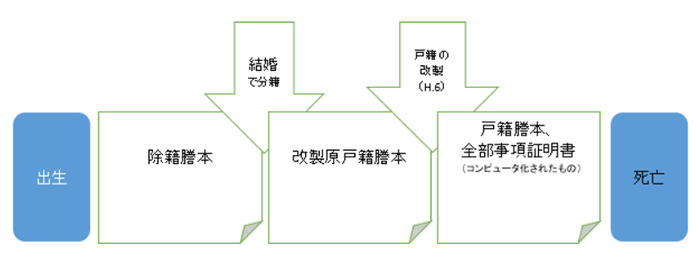

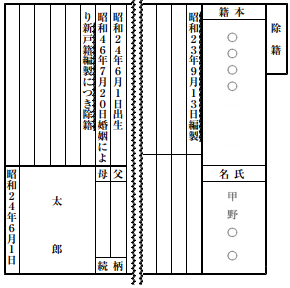

戸籍は、結婚による分籍や転籍、戸籍の改製などにより、出生から死亡まで複数種類の戸籍謄本、除籍謄本が存在する場合があります。

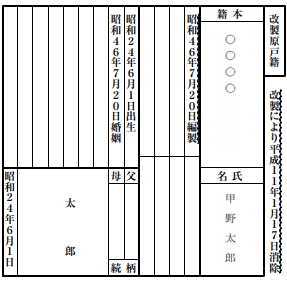

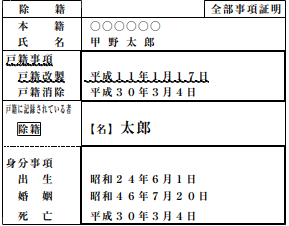

平成6年戸籍法の改正により、手書き(縦書き)から、コンピュータ化(A4判横書き)となり、戸籍事項欄に記載の「改製日」から、戸籍を遡っていく際、前の戸籍へのつながりが明確になりました。

しかし、転籍後の「戸籍事項欄」には最終転籍事項のみ記載され、それ以前の転籍に関しては記載がありませんので、すでに婚姻や死亡により除籍となっていた事項は移記されておらず、コンピュータ化前の改製原戸籍を取得し確認する必要があります。

被相続人の出生から死亡までの戸籍の確認は、その戸籍には「いつからいつまでの記載がされているのか」に注目し、順に連続して遡っていく必要があります。

婚姻により除籍された「除籍謄本」

戸籍の改製により消除「改正原戸籍」

死亡により除籍された「除かれた戸籍の全部事項証明」

相続税に役立つ便利なシミュレーション

相続税申告・対策に役立つ便利なシミュレーション、診断ツールをご用意しています。是非ご利用ください。

相続専門オフィス

- 大阪オフィス

〒530-0012

大阪市北区芝田1-4-8 北阪急ビル9F

06-6926-4110 - 滋賀オフィス

〒520-0051

滋賀県大津市梅林1-4-1 プレシャスビル2F

077-522-0120

「相続専門オフィス」はOMI税理士法人の登録商標です。

Copyright(c) 相続専門オフィス. All Rights Reserved.